13. 植物の嗅覚

ヨーロッパナラは毛虫に食われると、防戦するためにタンニンの含有量を増やしはじめます。タンニンはお茶やシブ柿に含まれていてよく知られていますが、それが増えていくと、葉っぱは苦く、食味が悪くなるから動物や昆虫たちは食べるのを嫌うようになります。

ヨーロッパナラにしてみれば、昆虫に食べられたり、枝を折られたりしてストレスを受けたとき、このタンニンの量を増やして自分の体を防御しているわけです。

問題はこの先で、この防御活動が伝達しているようなのです。

1980年代初頭、イアン・ボールドウィン(米)は、ポプラの枝を実験的に傷つけました。ポプラのタンニンの濃度が50時間後に2倍に高まったのは、細菌や昆虫の侵入を防御するためです。ところがそのとき傍に置いてあった鉢のポプラもまた、タンニンの濃度を上昇(60%)させました。何の危害を受けていないにもかかわらずです。

この時、警戒信号を空中伝播させた物質として、ボールドウィンらはエチレンが関係していることを明らかにしていますが、その及ぶ範囲は様々です。

メキシコのてんとう虫がかぼちゃ類の葉っぱを捕食する場合は、6メートルほど離れてはまたとまるということを繰り返します。6メートルを超えると危険信号が伝わらない美味しい葉っぱがあるのでしょう。

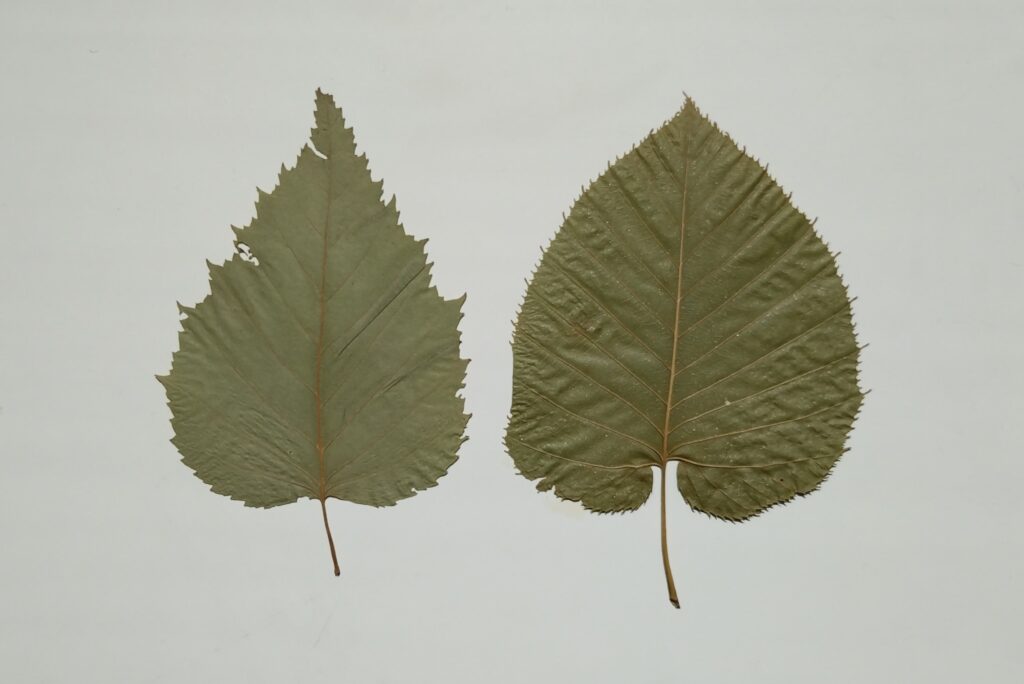

日本(東大演習林)ではシラカンバを使ってその伝播物質の中に青葉アルコール(シス—3-ヘキセン—1-オール)が含まれていることが特定されました。この青葉アルコールは植物がストレス状態下にあったり、緑葉を砕いたりしたときに葉っぱから放出される物質ですが、この物質を空気中に意図的に増加させると、離れた区画にあった手つかずのシラカンバのフェノール濃度(タンニンと同じく、細菌や昆虫の侵入防御のために植物が発する化学物質)もまた上昇したのです。

これらの反応を司る植物の器官は、葉っぱの裏にある「気孔」ではないかと見られています。「気孔」は炭酸ガスと酸素を吸ったり吐いたりする出入口ですが、この器官には動物の鼻や口に相当する機能が隠されているのかもしれません。

なるほど、「気孔」のかたちは二枚の唇のようです。