ムクナ豆の効果 - ムクナ豆百科

藤井義晴 東京農工大名誉教授(ムクナ会会長)の直接講話です。

在学中にムクナ豆に出会って以来、ほぼ半世紀をアレロパシー(他感作用)の

研究を続けてこられた藤井先生による厳選ムクナ学です。

藤井義晴

ふじいよしはる 東京農工大学名誉教授/ムクナ会会長

※ 1955 年兵庫県生まれ。博士(農学)。1977年京都大学農学部食品工学科卒業(栄養化学講座)、京都大学大学院農学研究科博士後期課程中退、農水省農業技術研究所に入省。博士論文は「アレロパシー検定法の確立とムクナに含まれる作用物質L-DOPAの機能」。オクラホマ州立大学生化学および分子生物学科客員研究員(併任)、独立行政法人農業環境技術研究所などを経て、東京農工大学大学院農学研究院国際環境農学部門教授、卓越教授、姫路大学特別招聘教授を歴任。現在、他感作用研究所所長を務める。

主な著作

『アレロパシー他感物質の作用と利用』〈自然と科学技術シリーズ〉(農山漁村文化協会 2000年)、『植物たちの静かな戦い―化学物質があやつる生存競争〈DOJIN 選書,71化学同人 2016 年)、『ヘンな名前の植物ヘクソカズラは本当にくさいのか』(化学同人 2019 年)、『植物たちの生き残り大作戦 おもしろ図鑑』新星出版社 2020年)

藤井義晴 Wikipedia

ムクナは八升豆の学名Mucuna(属名)からそのように呼ばれています。これは1984年、農水省農業環境技術研究所にいた私がブラジルの宮坂四郎先生から「ムクナ」という名前で教わり、そのまま使ったことによります。調べてみると、実は日本在来種で、八升豆(ハッショウマメ)という和名がありました。八升豆の語源は、一本の植物から八升も豆が収穫できるとの説と、八丈島から伝わった「八丈豆」であるとの説があります。

忘れられていた在来種

ムクナ豆はインドとネパールの国境付近のタライ平原が原産地とされるマメ科の植物です。ドーパミンの元になる「L-ドーパ」が多く含まれていることで注目されており、世界三大医学の一つ、インド・スリランカの伝統医療アーユルヴェーダにもその名が記されています。ムクナ豆は昭和のはじめ頃まで食用に栽培されていました。ツルは10メートルも伸び、土壌を守り、肥料としても利用されます。

実は身近なムクナ豆

ムクナ豆はダイズとインゲンの中間の性質があり、煮豆、キントン、餡、醤油や納豆などに加工が可能です。

東南アジアではムクナの種子を水に漬けて種皮を取り、煮たり醗酵させて食用とします。中国や台湾では豆腐にしていました。日本では昭和のはじめ頃まで、ムクナ豆は西日本の暖地や八丈島などで栽培されていたようです。

ドーパミンと「L-ドーパ」

「L-ドーパ」はアミノ酸の一種で、脳内でドーパミンに変化します。ドーパミンは個人差がありますが、やる気や幸福感をもたらし、運動機能などの調節にも関わる神経伝達物質です。チロシンやフェニルアラニンというアミノ酸をもとに体内で生成されます。

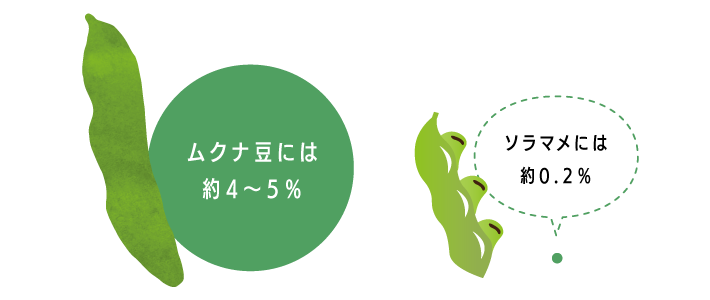

ムクナ豆には、そんなドーパミンの元になる「L-ドーパ」が乾燥重量あたり4~5%程度も含まれています。ムクナ豆ほど「L-ドーパ」がたくさん含まれている豆は、他にありません。

「L-ドーパ」の含有量 ※乾燥重量あたり

1. L-ドーパのはたらき

カフェインを含むコーヒー・紅茶、煎茶、トウガラシをたくさん含むカレーや激辛料理などによる刺激も間接的にドーパミンを増やす働きがあるので、これらとハッショウマメ粉との関係が興味深く研究対象に加えたいと考えています。

一方、依存症の原因の一つとして、ドーパミンの不足で起こり得るという説があります。パチンコで大当たりした場合、ドーパミンが大量に放出されて快感を感じますが、脳はこの快感を何度も味わいたいと思うようになり、毎日のようにパチンコをしたくなってしまうようです。競馬やゲーム依存症も同様です。

アルコール依存症の場合は、アルコールを摂取することによりドーパミンの放出を抑える神経伝達物質の分泌が低下し、結果的にドーパミン濃度が高くなります。アルコール依存症の人は、この快感を味わいたいと飲む量を増やし、飲酒をコントロールできなくなります。このような依存症の改善に、ドーパミンの直接の原料であるL-ドーパを多く含むハッショウマメを食べることが有益である可能性があります。

ただし、ドーパミンが過剰になると、食欲が増進したり、統合失調症の幻覚や興奮などの症状が起きるという説があります。このドーパミンの過剰による害を抑えるのがセロトニンというホルモンですが、ハッショウマメの種子や莢の毛にはセロトニンも含まれているので、過剰摂取の害が出にくい可能性もあります。

このあたりのメカニズムの解明にはまだまだ研究が必要だと考えています。

2. かゆみを引き起こす物質

ハッショウマメの莢(さや)には、ビロード状の毛が生えています。日本在来のハッショウマメではこの毛が少ないのですが、アメリカの緑肥用品種のフロリダベルベットビーンや、ネパールやインド、東南アジアの品種の莢には毛がたくさん生えています。この毛は皮膚にささるととてもかゆいので注意が必要です。毛には針状体が存在し、これがヒトにつくとちくちくしてとても痒く、敏感な人は激しくかぶれます。この針状体には0.015%のセロトニンが含まれ、これがヒスタミンを放出させるために痒みの症状が出ると説明されています。

これとは別に、痒みの本体として、ムクナイン(mucunain)というたんぱく質加水分解酵素(システインプロテアーゼ)が含まれています。この成分は、トリプシンインヒビター(消化酵素阻害物質)と同様にたんぱく質なので、加熱すると構造が変化し、活性を失なって、かゆみが無くなります。

このようなかゆみ物質の刺激に対し、皮膚を掻くこと(掻破)によって、脳内で快感が生じることがあり、これは報酬系と呼ばれる中脳や線条体が関係することが報告されています。この脳内報酬系のニューロンもドーパミンを含んでいます。

ちくちくする毛が皮膚を刺激することで、脳内でドーパミンが増えて、やる気を高めているという可能性もあります。

これらの作用についても詳しい研究が必要であると思っています。

ムクナ豆と女性

ハッショウマメは、種子にL-ドーパ(L-3,4-dihydroxyphenylalanine)という特殊なアミノ酸を、種子の乾燥重量あたり約4~5%含んでいます。L-ドーパは摂取すると、胃から吸収されて脳に運ばれ、脳内でドーパミンに変換されるので、パーキンソン病の薬になることが知られています。L-ドーパは、大量に摂取すると眠気を催すことが知られていますが、ハッショウマメ以外にも、ソラマメ種子にも0.2%程度含まれています。パーキンソン病の患者さんは毎日数グラムに達するL-ドーパを摂取していますが副作用は少ないとされます。

ドーパミンは、人間の脳内で、運動の調節、ホルモンの調整、学習、意欲、喜び、快楽に関与しています。ドーパミンは「快感」や「幸福感」を感じさせる神経伝達物質です。毎日を明るい気持ちで過ごし、「ワクワク感」を感じられるような行動をとったり、笑ったりすると、脳内でドーパミンが増えて「幸せ感」が高まるとされます。「何か新しいこと」にチャレンジしたり、恋愛をするとドーパミンが増えることも知られています。

子どもに対しては、ほめてあげることで、脳内のドーパミンを増やすことができ、子どもは学習意欲が高まるとされます。盆栽の世話をしたり、植物に水を与え育てて実や花をつける達成感を味わったり、ペットを飼って愛情を注ぐことも、ドーパミンを増やします。

女性の場合、加齢によって女性ホルモン(エストロゲン)やドーパミンが減ってしまうことが知られています。脳内でのドーパミンの減少は男性よりも早く、40歳代から始まると言われています。このようなときには、努めて明るい気持ちをもってよく笑うことが効果的ですが、そのような気持ちになれないときには、ハッショウマメなどを食べることで、脳内のドーパミンが増えて、幸せ感を感じることができる可能性があります。